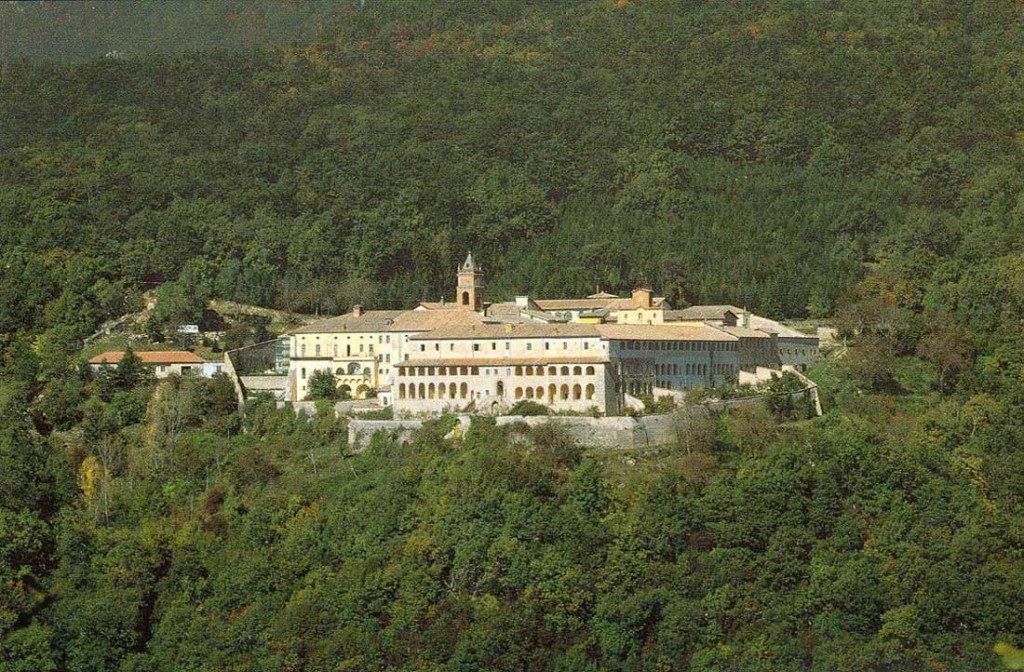

La Certosa di Trisulti è uno dei 23 progetti scelti dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), su 103 presentati in tutta Italia, che si aggiudicheranno i finanziamenti stanziati nell’ambito dell’iniziativa “Luoghi del Cuore”, per recuperare e salvaguardare monumenti e paesaggi italiani dimenticati, o in forte stato di degrado, segnalati ogni anno dai cittadini attraverso un censimento. Allo storico convento di Collepardo, in provincia di Frosinone, verrà assegnato un fondo di 30mila euro, grazie all’instancabile lavoro degli “Amici della Certosa di Trisulti”, insieme ad altre associazioni locali (Naturnauti, Slow Food Frosinone, Lega Ernica e Cavalieri di Montagna), che per mesi hanno sensibilizzato l’opinione pubblica richiamando l’attenzione con iniziative culturali, turistiche e sportive. A questo si aggiungerà anche un contributo liberale che Aboca, azienda di prodotti naturali per la salute, aveva assicurato già nello scorso giugno, appoggiando l’operazione senza riserve.

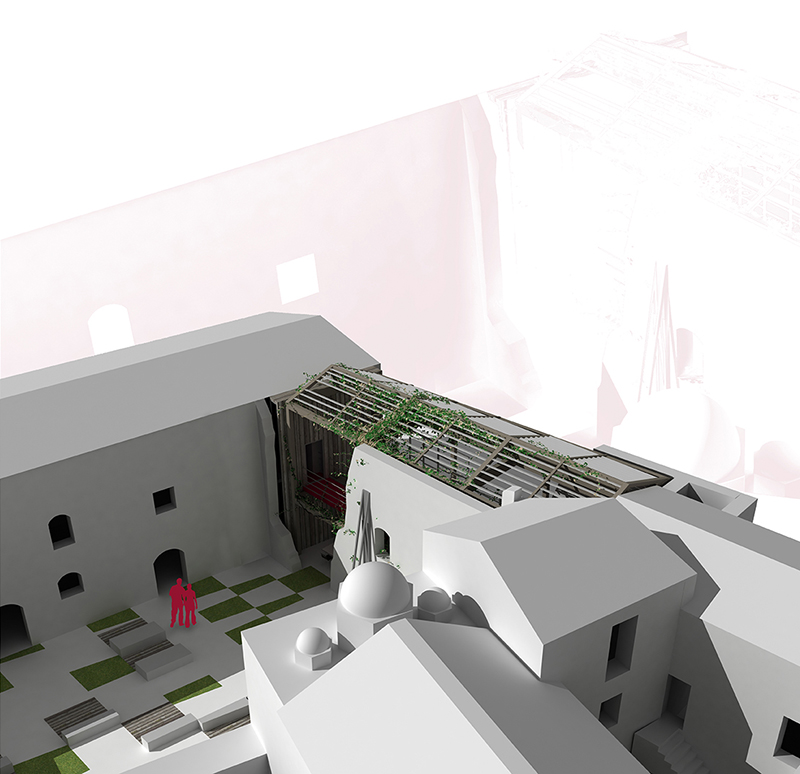

A causa dell’iniziale resistenza da parte della Soprintendenza locale, a cui spettava la tutela dell’immobile, nel giugno scorso le associazioni erano state costrette a presentare un progetto incentrato esclusivamente sulla valorizzazione del sito, comunque auspicabile vista la scarsa conoscenza del monastero, escludendo però interventi di restauro. Dopo il cambio di direzione, avvenuto lo scorso autunno, che ha trasferito la certosa sotto la giurisdizione del Polo Museale regionale del Lazio, s’è ottenuto finalmente il permesso per intervenire sulle strutture di questo monumento nazionale.

In una nota diffusa nei giorni scorsi, il FAI ha annunciato che proprio in accordo con il Polo Museale “sosterrà il recupero della facciata della chiesa a meno che il nuovo direttore del Polo, in procinto di intraprendere una serie di ricognizioni sul complesso, non valuti ulteriori e maggiori urgenze”. La somma stanziata dal Fondo Ambiente Italiano, di cui è presidente onorario Giulia Maria Mozzoni Crespi, è un primo passo avanti importante verso la salvaguardia e la conoscenza di uno dei monasteri più belli e affascinanti del nostro territorio. Ma per far fronte al grave degrado della Certosa, e in particolare alle infiltrazioni d’acqua che minano quotidianamente la stabilità strutturale dei tetti e della meravigliosa volta affrescata della chiesa, sarebbe auspicabile un intervento di restauro più esteso da parte del legittimo proprietario dell’immobile, cioè dello Stato italiano.

Nel frattempo gli “Amici”, insieme alle altre associazioni locali, continueranno a promuovere varie iniziative, per mantenere viva l’attenzione e impedire che l’intervento del Fai resti isolato. Ormai è chiaro, infatti, che la Certosa di Trisulti potrà sopravvivere all’implacabile scorrere del tempo – e magari rinascere a nuova vita – soltanto grazie alla conoscenza e alla diffusione della sua storia straordinaria che appartiene a tutti noi.

Valeria Danesi

ALLEGATI (CLICK PER VISUALIZZARE):

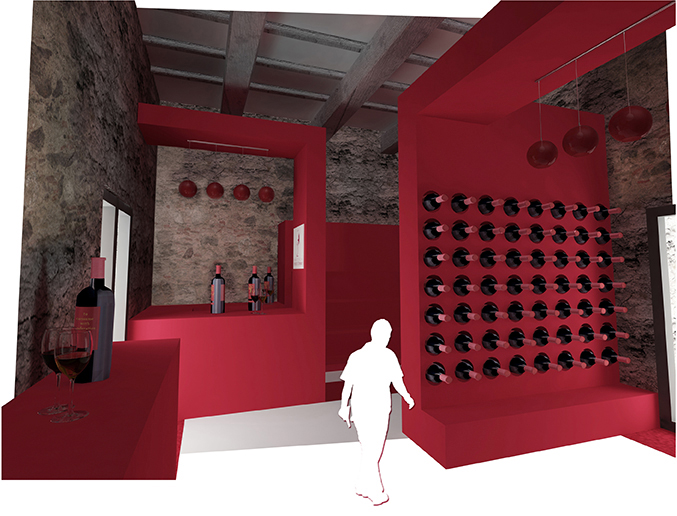

1. PROGETTO CERTOSA DI TRISULTI

FOTO:

[su_slider source=”media: 1151,1149,1150,1153″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”450″ title=”no” autoplay=”3500″ speed=”550″]